В поисках своего голоса — рождение лесбийского письма

Судьба гомосексуалов в России непроста. В дореволюционную эпоху их хоть и редко, но сажали в тюрьму. Молодое советское государство поначалу выступало за сексуальную раскрепощенность, и казалось, что мужская гомосексуальность могла стать частью нормальности, но к концу 1920-х однополую любовь стали считать психическим отклонением. Спустя пять лет гомосексуальность вновь стала уголовным преступлением: начавшиеся гонения были частью общеевропейской тенденции, когда два тоталитарных государства — нацистская Германия и Советский Союз — пытались вывести формулу идеального человека и гражданина. Гомосексуальность делала из мужчины политически неблагонадежного маргинала, подрывающего статус-кво патриархатного государства.

В то же время законодательство никак не отражало женскую гомосексуальность: с точки зрения Сталина, она не угрожала обществу. Лесбиянка как субъект просто не существовала. Важнейшей проблемой лесбийства в дореволюционной и советской России было не табу или угроза ареста, актуальные для мужчин, а отсутствие языка и невидимость.

Культура Российской империи и СССР — сугубо мужская. Мужчины с мужских позиций и мужским языком описывали мир и людей вокруг. Маскулинный язык стал традиционным и приобрел статус устоявшейся нормы.

В рамках сложившейся патриархатной культуры женщинам (а тем более лесбиянкам) было очень сложно донести до публики собственные мысли и переживания, в «мужском» письме для этого банально не было средств.

Этот непроходимый барьер мешал (и по-прежнему мешает) писательницам войти в литературный канон. Лесбиянкам прошлого приходилось ломать привычные нормы языка, менять их изнутри. Ключевой стратегией пишущих лесбиянок и бисексуалок на рубеже веков и в советское время стала мимикрия. В книге «Speculum другой женщины» французская мыслительница и теоретик феминизма Люс Иригарей описывает эту технику как противостояние «мужской» письменной традиции через подражание ей.

Тесно, душно и темно — лесбийская лирика в дореволюционной России

Символически-эротическая лесбийская поэтика во многом определила лесбийское письмо досоветского периода. Писательница Лидия Зиновьева-Аннибал в повести «Тридцать три урода» изобразила лесбийский союз рассказчицы, чье имя не раскрывается, и актрисы Веры. Их отношения подражают традиционной сексуальной модели: одна соблазняет (активное маскулинное начало) — другая соблазняется (пассивное феминное начало). Исследовательница Кирсти Эконен утверждает, что писательница «доводит до абсурда платоновские и символистские концепции», показывая «различие философско-эстетического идеала и реальной женской жизни».

Для Зиновьевой-Аннибал лесбийство стало художественным инструментом, чтобы обнажить «наглядную [в однополом союзе] гендерную асимметричность ролей мужчин и женщин в символистских эстетических практиках». Писательница в каком-то смысле унаследовала популярное в России на рубеже веков видение лесбийства как метафоры сексуального извращения и отклонения от нормы. Проституция в эпоху модернизации зачастую ассоциировалась с лесбийством, об этой тенденции писала исследовательница Рита Фельски: лесбиянка — это символ феминизированной модерности, «воплощение перверсии и декаданса, иллюстрирующее мобильность и двойственность современных форм желания».

Опираясь на такую интерпретацию лесбийства, Зиновьева-Аннибал изображает однополый женский союз творчески непродуктивным, духовно бесплодным. Лесбийство становится средством превращения символистской эстетики в карнавал, ее переворачивания. В будущем София Парнок переосмыслит этот подход: в ее поэзии лесбийская любовь и страсть — один из ключевых источников вдохновения, важнейший триггер творческого начала.

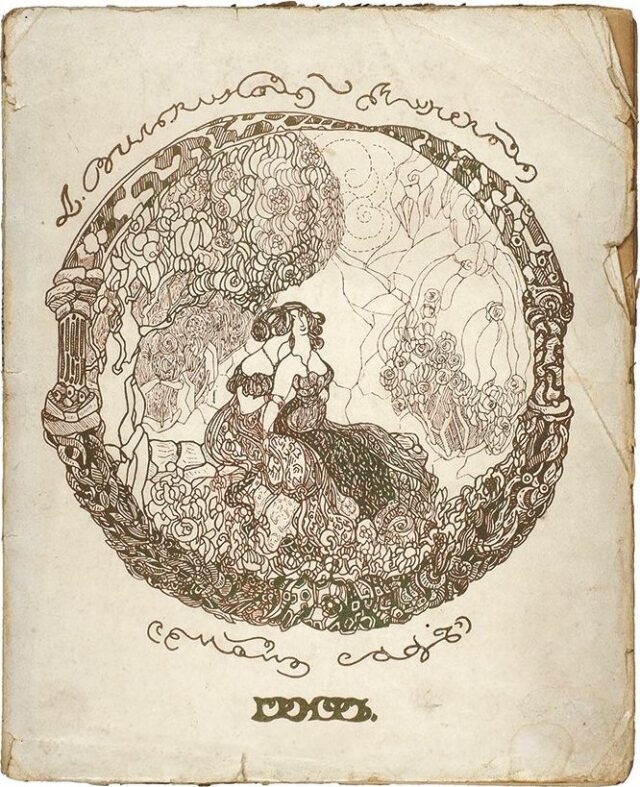

Другой пример лесбийского письма в дореволюционный период — поэтическая книга Людмилы Вилькиной «Мой сад». Обложка книги, на которой обнимаются две женщины, будто предупреждает, что вместо гетеросексуальной любви сонеты Вилькиной говорят о любви между женщинами. Сквозным мотивом сборника поэтессы стало отсутствие четкой бинарности, свойственной устоявшейся культуре, — это еще одна попытка конструирования женоцентричного языка.

Для Вилькиной лесбийская и «женская» тема — способ диалога с символистами. Она часто ссылалась на символистскую поэзию, творчество религиозного мыслителя и поэта Владимира Соловьева.

Поэтесса использовала символистскую эстетику для передачи женского опыта и взгляда: она брала абсурдный для женской субъектности язык и пыталась через него выразить эту субъектность.

Лирическая героиня ощущает себя чужестранкой, Другой, маргиналом, которому чужды как небо (символистский идеал), так и дом (бытовое пространство, мир материальный и низменный). Они оба в одинаковой степени действуют удушающе.

Я на горе — в высоком темном доме.

<…>

И душно мне в высоком темном доме.

<…>

И плачу я в высоком темном доме.

Образ дома в «Моем саде» связан не только с метафорой семейной и бытовой жизни, но и с высокой культурой. Дом символизирует патриархатный язык и культуру, из которых негетеросексуальная женщина исключена. Внимание вновь сосредотачивается на проблеме невозможности выразить себя как женскому и негетеросексуальному творческому субъекту: «Слова мертвы и тяжелей оков».

Вилькина наследует ключевые мотивы русской поэтической традиции (тютчевское и баратынское молчание, жуковское невыразимое) и адаптирует их под маргинальное мышление, которому, казалось бы, в этой традиции нет места, языка, выражения. Лесбийская любовь-страсть в стихотворениях Вилькиной обрекает женщин на падение, метафизическую регрессию. Однако это стихийное начало, согласно Эконен, можно интерпретировать как «падение в долингвистический, феминный и чувственный „ад“» — пространство, свободное от диктата мужского.

Тяжелый запах роз в моей темнице.

Темница — комната. Придешь ли? Жду.

Всё ало здесь, как в пламенном аду.

Одна лежу в прозрачной власянице.

Как подобает скованной Царице

(А грех — предатель в жизненном саду) —

Я телом лишь к ногам твоим паду…

Обращение к женской телесности или сексуальности в широком смысле — важный литературный жест в контексте женского письма и феномена маргинальности. В «Хохоте Медузы» Сиксу подчеркивает, что «…женщина, лишенная тела, немая, незрячая, не может драться за себя. Ей отведена роль слуги агрессивного мужчины, его тени». Роль слуги мужчины не актуальна для лесбийской поэтики, однако такие литературные стратегии артикуляции маргинальности как диссоциация от собственного тела, метафора немоты, слепоты или тени становятся важными элементами маргинальной лесбийской лирики.

Иначе лесбийское письмо предстает в поэтическом цикле «Подруга» Марины Цветаевой.

Она посвятила его отношениям с поэтессой Софией Парнок. В «Подруге» воспроизводится иерархическая модель отношений: любовный «поединок» сильной и слабой, старшей и младшей. Это связано с разницей в возрасте двух поэтесс (Цветаева была младше Парнок на семь лет) и их положением: Парнок уже была открытой лесбиянкой, а Цветаева вступала в отношения с женщиной впервые.

Такая динамика выражается как через материнско-дочернюю нежность, так и через отношения роковой женщины («героини шекспировских трагедий») с ведомым юношей:

Как я по Вашим узким пальчикам

Водила сонною щекой,

Как Вы меня дразнили мальчиком,

Как я Вам нравилась такой…

Лирическая героиня Цветаевой инфантильная, в какой-то степени подчиненная — это «маленький Кай», заколдованный Снежной Королевой. Любовь «старшей» подруги носит материнско-покровительственный оттенок — она ведет в этих отношениях. В 1916 году, уже расставшись с Парнок, Цветаева посвятила ей стихотворение и возвратилась к той же любовной схеме: «В оны дни ты мне была, как мать…» Спустя шесть лет Парнок ответила бывшей возлюбленной на страницах книги «Розы Пиерии»:

Ты дремлешь, подруга моя,

— Дитя на груди материнской!

Материнско-дочерний мотив пронизывает всю поэзию Цветаевой. В эссе 1932 года «Письмо к Амазонке» писательница пыталась воссоздать обобщенный образ лесбийской любви, его типичную схему и динамику. «Старшая» лесбиянка всегда принимает роль матери, которая теряет «дочерей», выбирающих гетеронормативную жизнь — биологическое материнство. Для Цветаевой ребенок должен стать кульминацией любви, но ему «никогда не бывать». Это мыслится Цветаевой истинной трагедией лесбийских отношений, причиной их обреченности. «Младшая» лесбиянка неизбежно бросает «старшую», потому что «хочет не быть любимым ребенком, а иметь ребенка, чтобы любить».

В этой типизации виден автобиографический подтекст: в «старшей» лесбиянке скрывается намек на Парнок, а в «младшей» — на Цветаеву. Обреченность и бессмысленность лесбийской любви для Цветаевой как бы оправдывает случившийся в прошлом разрыв. В «Повести о Сонечке» уже сама Цветаева принимает роль старшей лесбийской подруги, в то время как Сонечка (актриса Соня Голлидэй) — роль возлюбленной-ребенка.

«Мур [сын Цветаевой], она [Соня Голлидэй] была маленькая девочка, и, — ища слова, — и настоящий чертенок! У нее были две длинных, длинных темных косы <…> и она была такая маленькая… куда меньше тебя <…>. Она была самое красивое, что я когда-либо в жизни видела, самое сладкое, что я когда-либо в жизни ела…»

Для Цветаевой лесбийская любовь обречена по природе и неминуемо ведет к разрыву. Это то, что предопределено свыше и никогда не изменится.

«Сонечка от меня ушла — в свою женскую судьбу. Ее неприход ко мне был только ее послушанием своему женскому назначению: любить мужчину — в конце концов всё равно какого — и любить его одного до смерти. Ни в одну из заповедей — я, моя к ней любовь, ее ко мне любовь, наша с ней любовь — не входила. О нас с ней в церкви не пели и в Евангелии не писали».

Иначе к лесбийской теме обращается поэтесса, писательница и критик Зинаида Гиппиус. Она заводила многочисленные романы с женщинами и посвящала им стихотворения: в тексте «Лестница» Гиппиус обращается к английской баронессе Елизавете фон Овербек, «Баллада» посвящена поэтессе Поликсене Соловьевой, а «Протяжная песня» — Амалии Фондаминской. В 1924 году Гиппиус опубликовала рассказ «Моя любовь», в центре которого — влюбленность гендерно-нейтрального рассказчика в кузину Наташу.

«Завтра днем Наташа придет к нам. Не хочу ни о чем думать, только о том, как она придет и как мы еще раз поцелуемся…»

Гиппиус сознательно использовала мужскую маску, выдавая лесбийское желание за гетеросексуальное: «И было ясно мне: тебя я не любил / Тебя, недавнюю, случайную, чужую…» Во многом этот выбор связан с внутренней мизогинией поэтессы, которая определила ее лесбофобию.

Гиппиус настаивала на бисексуальной духовной природе людей, зачастую подчеркивала собственную андрогинность и торжество мужского начала в себе как важнейшее качество талантливой женщины-писателя. В статье «Зверобог» писательница подчеркивает, что в человеке «есть два Начала: Мужское и Женское». Женское начало она связывала с пассивностью и подчинением, а мужское — с творческой плодовитостью и свободой.

Как и Зиновьева-Аннибал, Гиппиус расценивала лесбийство как культурную тенденцию, а не часть сексуальной идентичности. Лесбийство поддерживало ее гендерную философию, согласно которой Гиппиус духовно мыслила себя бисексуальной, преимущественно маскулинной. В личных записях Contes d’amour она прибегает к маскулинным практикам выражения желания — например, мужскому взгляду, чтобы описать свое чувство к Овербек: «Я ведь с этим существом всё могу сделать, что захочу, оно — мое». Овербек в письме Гиппиус предстает существом или ребенком, Другим, которым в гетеросексуальной литературе о любви традиционно становится женщина.

Вслед за Цветаевой, писательница использует материнско-дочерний мотив для выражения лесбийской чувственности. Однако в ее случае позиция матери становится отчетливо маскулинной и снисходительной: она унижает возлюбленную-ребенка, чтобы возвысить лирического героя, чья маскулинность постоянно нуждается в подтверждении.

Я говорил о Боге, о созерцании и жизни…

И, чтоб понятней было моему ребенку,

Я легкие круги чертил на песке.

И год минул. И нежная, как мать, печаль

Меня на ту скамейку привела.

В стихотворениях, посвященных Овербек, та предстает недостойной лирического героя. Он движется вперед, тянется вверх, пока его возлюбленная «мало свершила, и мало посмела», осталась на земном, профанном уровне существования. Гиппиус воссоздает романтически-символистскую философию: реальная земная женщина, если она не воплощает идеал Вечной Женственности или музы, не способна понять поэта-мужчину, чье предназначение — творить и стремиться к вечности. Пока Зинновьева-Аннибал и Вилькина эксплуатируют символистскую образность в лесбийских сюжетах, чтобы показать ее абсурдность, Гиппиус укрепляется в ней, занимая место мужчины-творца.

Парнок против всех и Гинзбург-хамелеон — женский эрос в раннесоветскую эпоху

Одной из ярчайших представительниц лесбийского письма ранней советской эпохи была поэтесса София Парнок. На протяжении всего творчества она разрабатывала поэтический язык лесбийского эроса: и в ранних стихотворениях 1910-х, и в «Розах Пиерии» 1922 года, отсылающих к знаменитой древнегреческой поэтессе с острова Лесбос Сафо, и в сборнике стихотворений «Музыка» 1926 года, и в финальных веденеевских циклах начала 1930-х («Ненужное добро», «Большая медведица»). Парнок опиралась на классику — Золотой век, символизм, цыганскую лирику, античную стилизованную традицию — и подражала, комбинировала, пытаясь выработать поэтический лесбийский язык.

Именно на рубеже 1920–1930-х лесбийская поэтика Парнок достигла кульминации, незадолго до смерти поэтессы в 1933 году. Сосредоточением лесбийского эроса для позднего творчества Парнок является оральное желание, связанное скорее с горизонтально-поверхностной плоскостью, нежели с вертикальной или иерархически-проникающей функцией, закрепленной за половым актом в традиционной культуре. Мыслительница и теоретик феминизма Элизабет Гросс в Space, Time, and Perversion: Essays on the Politics of Bodies характеризовала лесбийское желание (в отличие от желания гетеросексуального) через горизонтальные, а не властные отношения. Как отмечает профессорка философии Ирина Жеребкина, такое желание «не ведет к овладению, доминации или контролю».

Моя любовь! Мой демон шалый!

Ты так костлява, что, пожалуй,

Позавтракав тобой в обед,

Сломал бы зубы людоед.Но я не той породы грубой

(К тому ж я несколько беззуба),

А потому, не теребя,

Губами буду есть тебя!

Поэтическая персона противопоставляет себя «людоеду», который, возможно, в данном стихотворении репрезентирует мужчину, исключенного из пространства «беззубой» лесбийской любви. Мужское начало в контексте гендерно-бинарной культуры требует агрессии как символа маскулинности, тех самых зубов, которых лесбийский поэтический субъект лишен.

Важной частью лесбийского любовного мифа Парнок, как и многих пишущих лесбиянок, была трагическая или роковая сторона любви, связанная с маргинальностью образа лесбиянки в европейской и русской культуре.

Поэтическая персона называет свое чувство «страшным вживнем», «болезнью», «ползучим раком», который «вживался в душу, в мысли, в кровь». Патологизированная личность способна только на патологизированную любовь и чувство.

Этому сюжету вторит и идентичность возлюбленной в веденеевских циклах — «Седая Ева». Она предстает женщиной, которая согрешила, вкусив «познаний зрелых яства» в «грешном раю» лесбийского желания. Запретным плодом в мифологии Парнок становится сама любовь-страсть — эрос, табуированный в советском пространстве начала 1930-х, и его маргинальная лесбийская природа. Усугубляется грех возлюбленных тем, что они не просто лесбиянки, но еще и пожилые женщины, которым уже не положено желать, а «надобно внуков нянчить».

Советский эротизм 1930-х годов сосредотачивался на «производстве целостных образов тел, производстве идеалов». Пропаганда культа здорового, спортивного и молодого тела выражалась, например, в искусстве художника Александра Дейнеки. Парнок, культивируя эрос как связь двух немолодых женщин, противостояла советской культурной фабрике по производству телесности и каноническому концепту эротической любви как привилегии юных людей. Косвенно поэтесса выступала и против патриархатного дискурса, объявившего социально-духовную смерть женщины при наступлении зрелости или старости с последующей трансформацией в образ асексуальной бабушки.

Парнок последовательно утверждала ненормативный характер любви: поэтический субъект любит «невпопад», томим любовью так, что живет «как-то мимо» и «наперерез, наперекор». Конструирование противодействующей физики любви, которая постоянно существует вопреки чему-то, отсылает к маргинальной субъектности, связанной как с гомосексуальностью, так и с общим маргинальным положением в границах советского социального и литературного поля. Кажется, именно в связи с маргинальной природой лесбийской поэтики Парнок связан ее выбор ключевых мотивов. Как и Вилькина, она предпочитает мотив тихого говорения или немоты, но вместо клаустрафобического мотива использует мотив тени, который выражает дегуманизацию поэтического субъекта («Трудно, трудно, брат, трехмерной тенью // В тесноте влачить свою судьбу!») или невидимости («Итак, я невидимкой стала?»).

Спасением творческого лесбийского начала в поэтике Парнок стала ирония, пародия на советский дискурс: «Пускай спешит неопытный юнец, — / Люблю я пятилетку в поцелуе!»

Это ее внутренний ответ навязанной извне патологизации.

Таким же острым чувством социально-исторического процесса обладала писательница и литературоведка Лидия Гинзбург, еще одна представительница советского лесбийского письма. Если поздняя поэтика Парнок только продемонстрировала реакцию на переходное состояние в культуре 1920–1930-х годов, то Гинзбург, прожив намного дольше, полностью адаптировала свою прозу с целью занять значимое место в интеллигентской советской традиции.

Вслед за Цветаевой Гинзбург рассуждала о разрушении лесбийского союза атрибутами «традиционной любви», в том числе материнством. Об этой неизбежной фатальности она говорит в «Разговоре о любви»:

«Очень многое, очень разное может связать на всю жизнь мужчину и женщину. Но двух инвертированных связывает по преимуществу любовь, отчужденная от всего, на чем закрепляется любовь человека: дети, семья, оформленный быт, социальное признание, обязанности и обязательства. Но любовь, если она и не может ни во что перейти, не стоит на месте; она распадается от собственной самоцельности. Всё это в особенности относится к женской инверсии».

Но определяющей чертой письма Гинзбург стало другое. То, что объединяет ее с Гиппиус: мотив лесбофобии и первенство маскулинного. Гинзбург отрицала важность гомосексуальной проблематики, да и вообще само ее наличие. Писательница не могла игнорировать тему лесбийского бытия, но оправдывала обращение к ней, обесценивая ее значимость. Подобно Гиппиус, она надевала мужскую маску и подводила свое творчество под устоявшиеся, традиционные культурные нормы.

Гинзбург придерживалась маскулинной жизненной и художественной стратегии.

Ей казалось, что это — единственный способ сохранить авторскую (и даже человеческую) субъектность, будучи лесбиянкой и претендуя на место в классической, мужской традиции письма. В таком отчуждении от женской идентичности читается не только лесбофобия, но и стремление отречься от какой-либо ассоциации с женским письмом. Гинзбурговедка Эмили Ван Бискирк указывает на то, что писательница «дистанцирует свой текст от исповеди» и для «Разговора о любви», где обращается к гомосексуальной теме, избирает форму сократического диалога — «мужской» жанр с сильнейшей традицией. Это сделано с целью легитимировать обращение к женской и квир-проблематике.

Дневник, автофикшен и исповедь сейчас уже клишированно соотносятся с женским письмом. Гинзбург намеренно уходила от этого, пытаясь отстраниться от любых ассоциаций с «женскостью». Писательница, «редактируя свои эссе для публикации, во многих случаях вычеркивала местоимение „я“, заменяя его местоимением „он“, инициалами или существительным „человек“». Гинзбург верила, что лесбиянка может войти в мейнстрим русской литературы, только отказавшись от женской идентичности — но не от лесбийского желания, которое в ее прозе маскируется под гетеросексуальное.

Творчество Гинзбург можно назвать поэтикой лесбофобии, но в то же время оно является примером квир-письма в русской культуре. Возможно, именно лесбийская субъектность в границах советской культуры в какой-то степени определила этику и эстетику самоотстранения — ключевую особенность творчества Гинзбург, которая предполагает примерку на себя «трансгендерной маски». Стремясь сформировать независимую субъектность по законам патриархатного дискурса, писательница причисляла себя к активным лесбиянкам, которые присваивают маскулинную политику поведения. По мнению Вейнингера, которого Гинзбург много читала, самые одаренные женщины — маскулинны, их влечет к женщинам или женоподобным мужчинам.

Сознательная маскулинизация собственного «я» как попытка обретения субъектности заметна и в ранних дневниках Гинзбург. В дневниковой записи от 16 октября 1922 года она пишет: «Теперь мне остаются только сожаления, что я не схематизировала ее [любовь к актрисе Рине Зеленой или саму Рину Зеленую] еще больше, еще художественнее и символистичнее; не подчинила всю насквозь, в каждом ее дыхании одному закону». В этом желании присвоения и подчинения видна маскулинная эстетическая позиция выражения власти — объективация возлюбленной женщины через текст, к чему ранее прибегала Гиппиус. Лесбийский субъект пытается получить власть, мимикрируя свое чувство под маскулинную политику влечения: юная Гинзбург в дневниках принимает роль мужчины, а ее безответная любовь — женщины. В дневнике Рина Зеленая превращается в пассивную роковую женщину, которая мучает маскулинную лесбиянку.

То же характерно для художественной прозы Гинзбург. В незаконченном романе «Дом и мир», в центре которого находятся отношения Оттера и Ляли, Оттер командует Лялей, читает ей нотации, сохраняя снисходительное отношение. Но несмотря на то, что Гинзбург стабильно прибегает к гетеронормативной матрице, отношения Оттера и Ляли всё же обладают потенциальными квир-коннотациями: почему-то они должны держатся в тайне, а Оттер советует Ляле спасаться, выйдя замуж и заведя ребенка (казалось бы, отчего сам герой не может жениться на ней?).

«Может ты будешь хорошая жена и мать. Почем я знаю? Это как номерок вешать. Единственное, что тебя может спасти».

Наследует Гинзбург и трагедийность лесбийского дискурса. Одной из возможных защитных реакций маргинального субъекта на собственный статус становится интерпретация маргинальности как избранности, гомосексуальной любви как любви более особенной и сложной по своей природе, чем любовь гетеросексуальная, приземленная. По Гинзбург, лесбийство обрекает женщину на катастрофу, на внутреннее клеймо трагедии: «Представьте себе злосчастного этого ребенка, с глазами, красными от слез и ночного чтения Крафта-Эбинга, который вдруг вообразил, что он — особенный, трагический, в сущности, избранный». Эта позиция метафорически воплощена и в рассказе «Из беспорядочных записок N. N.», где автобиографический герой Вася принимает позу отвергнутого любовника, но именно эта «неудача» и провоцирует его избранность — это лесбийский Пьеро.

«Некритичный взгляд, лишенный утопического наполнения (возможно, от безысходности), может привести к созданию романтического ореола вокруг самого чулана [„чулан“ — образ, связанный с каминг-аутом или раскрытием своей сексуальной идентичности, ее сокрытие], восприятию как неизбежности или самоценности его жестких границ, его деформирующего влияния, его бессилия и даже боли».

Квир-теоретикиня Ив Сэджвик Кософски, «Эпистемология чулана»

В прозе о любви Гинзбург системно выбирала мужское альтер эго. Упомянутый Вася стал первым автобиографическим героем мужского пола. В другом неопубликованном прозаическом тексте 1920-х «Разговор (ночной). Для повести о нервных людях» изначально главная героиня не скрывалась под мужской грамматической маской и выражала желание в сторону другой героини. Однако в будущем, редактируя этот диалог для возможной публикации, Гинзбург вычеркнула личные местоимения «я» и «она», усилив гендерную неопределенность текста.

Необходимость выражения лесбийского желания привела Гинзбург к гендерной флюидности и неоднозначности, подражанию маскулинной природе в творчестве. Гинзбург сконструировала маскулинного сексуального инвалида, который выражает лесбийского или квир-субъекта.

Творческий путь лесбиянок начала XX века — это мимикрия

Только так они могли избежать вмешательства государства в личную жизнь. По словам исследовательницы Дианы Льюис Бургин, «„стратегический выбор“ русской лесбиянки 1920-х годов, если она со своими личными вкусами хотела вписаться в окружающую действительность, должен был заключаться в стремлении ничем не выделяться ни в одежде, ни по внешнему виду или манерам <…>, чтобы защитить от вмешательства свою индивидуальность и частную жизнь».

Это стало еще актуальнее в 1930-х годах, когда советская политика в отношении гомосексуальности ужесточилась. Все упомянутые авторки много заимствовали из канонической традиции письма, но в то же время неизбежно ее подрывали и адаптировали, пытаясь найти собственный лесбийский язык. Русские квир-авторки начала XX века ощущали постоянное напряжение между мужской традицией письма и невозможностью полностью воплотить его в своем творчестве, избавиться от женской или лесбийской «грязной» идентичности. В их текстах под разными масками и вопреки «мужскому» языку неизбежно возникало лесбийское желание.